Интервью с генеральным директором киноконцерна «Мосфильм», народным артистом РФ, трижды лауреатом Государственной премии РФ, режиссером, сценаристом и общественным деятелем Кареном Георгиевичем Шахназаровым.

– Здравствуйте, Карен Георгиевич.– Здравствуйте. Очень приятно.

– Вы – известный кинорежиссер, продюсер, общественный деятель – об этом не надо и говорить, это очевидно. В последнее время Вас часто можно увидеть на разных телеканалах, в разных политических передачах. Откуда у Вас появился этот интерес к политике? Ведь Вы всегда были ближе к кинематографу.– Вообще, мой покойный отец был основателем советской школы политологии. Был, кстати, президентом Ассоциации политологов Советского Союза. Сам он занимался всю жизнь политикой, так что я с детства находился в атмосфере политической жизни. И он как-то меня если и не приучил, но я, наверное, все-таки что-то почерпнул – отсюда у меня и возник интерес к политике, к политической жизни. А с другой стороны, меня как-то стали приглашать – вот я и стал ходить, рассуждать на эти темы. Но нельзя сказать, что я сам стремился к этому. Это произошло достаточно случайно, как-то само собой, видимо. Но я с удовольствием принимаю участие в этих политических программах, мне это интересно. Любой мужчина любит поговорить о политике – наверное, отсюда все и произошло

– А Вы не задумывались над тем, чтобы в политику уйти? Сделать политическую карьеру.– Нет, у меня никогда не было такой идеи. Я – профессиональный кинорежиссер, всю жизнь кино занимался и занимаюсь… Так что – нет. Делать профессиональную карьеру в политике… Потом, я думаю, те, кто рассуждает о политике, реально никогда не смогут сделать там никакой карьеры. Это разные профессии. Настоящие политики и те, кого называют политологами – это совсем разные люди. Большая политика – это нечто совсем иное. Тип людей, которые приходят в большую политику, сильно отличается от типа людей, которые любят поговорить о ней.

– Но если мы посмотрим на сегодняшних политиков, например на того же Трампа, так он любит поговорить.– Поговорить он любит, но он это делает совсем по-другому, чем политолог. Он на самом деле большой политик. Он просто умеет скрывать свои мысли. Для большого политика это самое главное. Не раскрывать свои замыслы, а скрывать их. Вот Трамп скрывает их довольно умело за этой маской такого вроде бы говоруна. Но, на мой взгляд, он все это делает сознательно. Он очень опытный человек, с огромным политическим опытом. Но опыта именно политика, а не политолога! Он не политолог совсем.

– Карен Георгиевич, в одном из своих последних интервью Вы сказали, что талантливые люди, которые занимаются пропагандой в условиях СВО, могут больше, чем десятки дивизий. А Вам не кажется, что в этом вопросе «мягкой силе» в России не уделяется должное внимание? Поэтому в отношениях с бывшими советскими республиками, например, не все гладко складывалось и складывается?

– Я с этим согласен. Во-первых, современная жизнь такова, что информация стала очень важной частью в том числе и борьбы. И разумеется, в этом смысле люди, которые владеют этим, умеют использовать информацию в своих тех или иных интересах, конечно, оказывают колоссальное влияние. Гораздо большее, чем это было когда-то. Сегодня – век интернета. И я согласен, что, конечно, Россия допустила очень много ошибок именно в информационной сфере и во влиянии через «мягкую силу». По-настоящему, мне кажется, мы озаботились этим только в последние несколько лет. До этого с этим были большие проблемы – особенно в 90-е годы. Многие проблемы, которые мы сегодня имеем, произошли именно оттого, что мы пренебрегали этим вопросом, многое было упущено. Но что уже говорить о прошлом…

– Надо, наверное, как-то наращивать, догонять?– Наращивать надо, но это не так-то просто. Это должна быть достаточно хорошо отлаженная система. Все-таки в советское время такая система была, этим Советский Союз занимался довольно активно. Нельзя сказать, что всегда успешно, но, во всяком случае, она присутствовала. В постсоветское время, конечно, многое было утеряно. Сегодня уже понятно, что этим надо заниматься, и мы в общем-то занялись, и уже видны какие-то усилия в этом направлении. Но эту систему надо выстраивать, вкладывать деньги. Это целый комплекс. «Мягкая сила» – это и система образования, которая работает в тех странах, в которых ты хочешь, чтобы к тебе склонялись. Это и подготовка молодежи, и искусство, и культура, которая продвигается в те или иные регионы. Это целый комплекс мер, которые, можно сказать, и являются «мягкой силой». Это не просто одна газета, один интернет-ресурс, который будет где-то работать. И этот комплекс требует очень хорошей организации. В общем, в этом направлении я вижу какие-то подвижки. Но Вы правы, что у нас явно не уделялось этому внимания.

– Какова Ваша позиция по сегодняшнему дню – по тому, что творится сейчас между Израилем и Ираном? Чем это может грозить соседям – например, той же Армении? Или другим соседям.– Тут не хочется говорить какие-то банальности. Очевидно, что это очень опасная ситуация, это чревато и ядерной войной, какими-то, прямо скажу, апокалиптическими последствиями. Поэтому, конечно, это очень серьезная тема. А если говорить в отношении конкретно Армении, то я думаю, для нее это вообще крайне опасная ситуация. Армения-то граничит с Ираном. Любые ядерные всплески – это опасно, если будут какие-то повреждения иранских ядерных объектов. Это реально может дойти до Армении, и вообще, может превратиться в ядерную катастрофу. Армения пострадает в первую очередь. Поэтому это все, конечно, очень опасно. Не говоря о том, что у Армении с Ираном сложились довольно-таки теплые отношения. Они исторические, связь армян с персами всегда была творческой. Я бывал в Иране, там достаточно большая армянская община, и, кстати, они там хорошо живут – и отношения очень уважительные.

– Да и депутаты-армяне есть.– И депутаты, и им даже разрешено вино употреблять, насколько я знаю, в связи с христианскими обрядами – что в Иране, как Вы знаете, строго запрещено. И, насколько я помню, Иран ведь очень помогал Армении в самый тяжелый период – в 90-е годы, когда Армения была полностью изолирована. Тогда Иран существенную роль сыграл в поддержке Армении. В общем, отношения у них традиционно хорошие, и, конечно, для Армении будет большая опасность со всех точек зрения, если Иран будет разрушен. Уж не говоря о том, что если, не дай Бог, что-то там произойдет с ядерными всякими делами, просто впрямую это все может прилететь в Армению – граница рядом.

– Да и сегодня уже есть беженцы, причем в больших количествах, из Ирана в Армении.– Я знаю, что иранцы вообще очень активно ездят в Армению, там же безвизовый режим, и комфортно себя чувствуют в Армении. Я думаю, что это очень серьезная тема, особенно для армян.

– Кстати, об Армении. Недавно в одном из коротких интервью Вы, отвечая на вопрос журналиста, сказали, что в Вас течет армянская кровь, но Вас даже не приглашают в Армению. Видимо, это из-за Ваших взглядов. Может быть, политических? Поясните, пожалуйста.– Я, честно говоря, не пытался это выяснить, я просто отвечал на вопрос о том, почему я не приезжаю в Армению. По отцу я армянин, предки моего отца из Карабаха, из старинного карабахского рода. Кстати, мой род в родстве с Флоренским состоял, и моя прабабка, сестра моего прадеда, между прочим, была женой генерала Пирумова – одного из героев Сардарапатской битвы. Так что с этой точки зрения, конечно, у меня есть безусловные корни. Ну а то, что не приглашают – я не в обиде. Я просто сказал об этом. А приглашали меня в последний раз еще во времена Сержа Саргсяна. Может, потому что он выходец из Карабаха. Они мне даже орден тогда дали. А с тех пор никаких не было даже попыток. Но это, в конце концов, дело Армении.

– Да. Но вот наша газета, например, внимательно следит за действиями властей и постоянно разоблачает деструктивную позицию в отношениях к своему стратегическому союзнику – России, к Армянской Церкви, к геноциду армян и к множеству других вопросов. И эту позицию часто хочется не то что понять, а изменить. Как Вы на все это смотрите? Все-таки Вы занимаетесь и политикой, и политологией, и очень много знаете, и еще у Вас есть самое главное и самое ценное – это Ваше мнение.– Мне все-таки довольно сложно иметь по этим вопросам особое мнение в связи с тем, что я на самом деле не очень хорошо знаю реальную жизнь Армении, прямо скажем. Хотя мои армянские корни связаны с Карабахом, а мой отец – выходец из Баку, кстати. То есть, строго говоря, это бакинская армянская диаспора. У нас никогда не было родственников ни в самой Армении, ни в Ереване.

– Да, к сожалению, сегодня этой диаспоры в Баку нет.– К сожалению, да. Это вообще большая трагедия, что карабахский народ фактически оказался изгнан с мест своего проживания. И во многом, на мой взгляд, ответственность за это несет, конечно, нынешнее руководство Армении, и не только нынешнее. До меня доносятся какие-то вещи, которые мне кажутся, мягко говоря, странными, скорее даже неприемлемыми по отношению к Армянской Церкви. Поскольку, конечно, Армянская Церковь – это один из стержней, который позволил армянам на протяжении их сложной исторической судьбы сохранить себя. Если бы не Церковь, наверное, армян и не было бы в том понимании, в котором они сегодня есть. Поэтому, конечно, отношение власти к такому важному духовному институту, стержню армянского народа должно быть уважительным, и оно не может выражаться в тех формах, о которых я слышу. Но здесь второй и третий вопрос: ведь армянское общество избирает эту власть? Значит, оно каким-то образом соглашается с этим. Это вносит некий диссонанс в мое понимание как такого человека со стороны, которому, может быть, это странно. Но с другой стороны – а что, само армянское общество-то как на это реагирует? Оно это поддерживает, получается?

– Мне кажется, что общество было обмануто. Сейчас общество начало понимать все глубже и глубже, процент поддержки премьер-министра резко упал, но пока никаких движений не видно.

– Не видно, вот я про это и говорю. Если не видно в самой Армении, то как может быть видно нам тут, со стороны? Потому что раз общество не протестует против всего этого, значит, оно солидарно с этим. Действительно, мы видим такой прозападный крен в политике Армении. На мой взгляд, это для будущего Армении не сулит ничего хорошего, но в конце концов это армянский народ должен решать, в какую сторону ему двигаться. Видимо, эти прозападные настроения, которые, конечно, в Армении были еще в советское время (я это помню), прямо скажем, и сохраняются в армянском обществе. Как Остап Бендер говорил: «Заграница нам поможет! Запад с нами!» – вот это, видимо, сохраняется. На самом деле, мне кажется, для Армении действительно какой-то гарантией самосохранения может быть только союз с Россией. Это, я думаю, единственное, что было бы правильным.

– Безусловно, это так. Ну и наверное, армянский народ так же, как и русский, медленно запрягает.– Может быть. Но вообще надо бы быстрее запрягать. И армянскому народу, и русскому, кстати.

– Нам известно, что у Вас день рождения 8 июля. Мы, конечно, Вас поздравим обязательно. Но мы говорили о Ваших корнях. Было бы интересно узнать, например, кем были Ваши деды. Про отца мы знаем, но что-нибудь особенное из его биографии тоже было бы интересно узнать.– У отца моего биография вообще интересная. Род, как я уже сказал, старинный, карабахский. Из Шуши, кстати. Должен сказать, что у нас передаются по наследству от отца старшему сыну документы, которые датируются еще XVIII, XIX веком. Шуши – это собственно наше родовое место. И потом уже в 1838 году другой мой предок, насколько я помню, штабс-капитан Мелик-Шахназаров, в канцелярии иностранных дел императора Николая I получил перевод. Видимо, оформляли эти документы как некое свидетельство, когда Карабах уже вошел в состав Российской империи. То есть такие очень интересные бумаги. И я говорил, что сестра моего прадеда, Амбарцума, была женой генерала Пирумова. Отец говорил, что у них был дом в Карабахе, он ездил туда еще маленьким, но дом уже был разрушенный. Потому что в 18–19-м году, когда турки дошли до Баку, они уже жили в Баку. Мой прадед работал управляющим у Нобеля на нефтяных разработках, у него даже какие-то свои вышки были. Ну а дедушка, Хосров, был юристом. У них была довольно большая семья, тоже очень интересная. Но они уже тогда жили в Баку.

Отец родился в 1924 году, его призвали в 1942 году на фронт. Он закончил Тбилисское артиллерийское училище, прошел войну, участвовал в штурме Севастополя, Крым освобождал, Минск – операция «Багратион», Прибалтика, Кёнигсберг. Закончил войну в Пиллау – ныне Балтийск. Причем там даже после капитуляции немцы ожесточенно сопротивлялись. Ну а потом, после войны, папа закончил Бакинский университет, юридическое отделение, и поехал в Москву в аспирантуру. Вот Вам и «мягкая сила», которой Советский Союз управлял. Отец рассказывал, что в аспирантуре очень много училось кавказцев – азербайджанцев, армян, грузин. Формировали национальную, такую имперскую интеллигенцию. Это же не случайно. Их отправляли в Москву в аспирантуру, размещали в общежитии. Кстати, многие друзья, товарищи, с которыми отец учился, и я их еще застал, заняли очень высокие позиции в республиках. Вот у него был друг Степан Сафарян – он был министром торговли Армении еще в советское время.

И вот папа встретил свою будущую супругу, мою маму покойную. Мама у меня русская, из очень простой, кстати, семьи, из крестьян, можно сказать. Ну и появился я. Отец сделал потом очень серьезную, я бы сказал, блестящую карьеру. Он двигался без всякой поддержки и помощи. Что ему помогало – это участие в войне, потому что он был фронтовик, орденоносец. Это ценилось, конечно. Ну и он работал. Он стал крупным политологом. Потом был членом-корреспондентом Академии наук. А в последние годы, перед 1991-м, был помощником Михаила Сергеевича Горбачева и, кстати, в некоторой степени участвовал в тех событиях в Карабахе, из-за чего навлек на себя нелюбовь и в Армении, и в Азербайджане одновременно. Потому что его позиция была – сохранение СССР. Я знаю, что он встречался какое-то время с Зорием Балаяном, Сильвой Капутикян, и как раз его позиция была – не допустить конфликта внутри. Но в результате до меня доносится одинаковое отношение и с одной, и с другой стороны. Тем не менее вот такая биография.

– История не знает сослагательного наклонения.– Абсолютно. Но я думаю, если бы и с той, и с другой стороны послушали тогда папу, может быть, и не было бы всей этой трагедии, которая произошла.

Но тогда другие были ориентиры. Вообще, самое странное в этой истории, что Армения была первой республикой, которая объявила о независимости. Первой, между прочим! Многие уже забыли об этом, но первой именно Армения себя провозгласила независимой республикой. Что двигало людьми, которые это делали?

– Это же как раз было связано с Карабахским движением, с Карабахом.– Насколько я помню, покойный отец рассказывал, как одному из лидеров Армении он говорил: «Ну Вы понимаете, что Вы делаете? У Вас турки рядом!» Тот говорил: «Да нет, все изменилось уже, мы с турками подружимся». Ну, видимо, в этих иллюзиях до сих пор и пребывает часть армянского общества. Только так я могу объяснить.

– Не без этого.– Но от иллюзий можно только самому избавиться, никто не избавит.

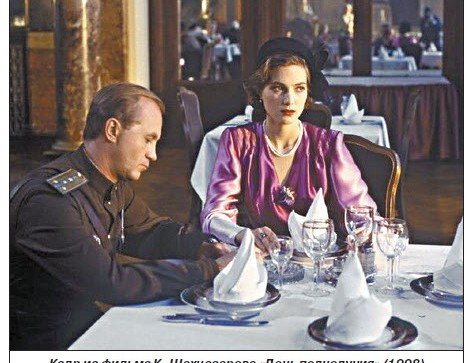

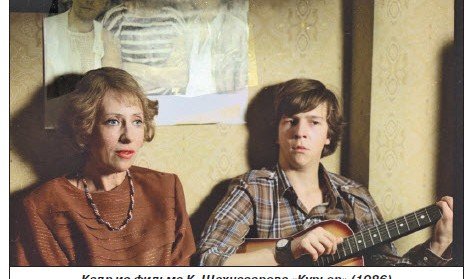

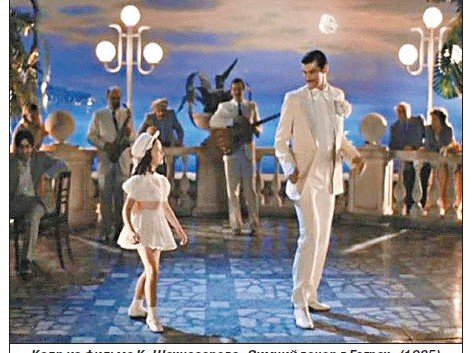

– Карен Георгиевич, мы начали наше интервью с политики, но Вы в первую очередь представитель культуры, кинематографа, в частности. Вы – генеральный директор «Мосфильма», где мы находимся сегодня. Из множества фильмов, которые Вы сняли, какой самый для Вас родной, любимый, для души?– Я все картины снимал честно, что-то получалось, что-то не получалось. Но сказать, что какая-то из них любимая, очень сложно. Дело в том, что для режиссера (а я и автор сценария, как правило) картина – это несколько лет. Как минимум два года. Картина снимается, делается год, плюс сценарий, плюс еще какие-то обстоятельства. Поэтому это для зрителя – 1,5–2 часа. А для меня это какой-то кусок жизни. Поэтому я их не делю на «самая любимая», «самая такая-то». Вот если бы Вы меня спросили: «Что такое, по Вашему мнению, жизнь? Как Вы ответите?» – я бы сказал: «Посмотрите мою картину «День полнолуния». Эта картина о том, как я себе представляю вообще жизнь». Она, кстати, не самая популярная у меня. Но я бы ответил так. Однако все картины так или иначе занимают важное место в моей личной биографии, потому что с каждой связан какой-то кусок личной жизни.

– А есть фильм, который Вы пока не сняли, но хотели бы снять?– Трудно сказать. Знаете, это решается на самом деле помимо авторов. Есть какая-то закономерность в том, что ты снимаешь в тот или иной момент какой-то фильм. Посмотрим. Может быть, есть. Может быть, нет. Скажем так: как Бог даст.

– Не хотите раскрывать секреты.– Нет.

– А как насчет хобби? Есть у Вас хобби?– Хобби – да нет по большому счету. Не забывайте, я уже больше 25 лет руковожу крупнейшей студией Европы. И заметьте, многие как-то, видимо, не очень знают об этом, «Мосфильм», будучи официально государственным унитарным предприятием, не получает никаких средств от государства. Поэтому мы работаем как рыночное предприятие. Это довольно непросто, хотя в этом и есть свой некий адреналин, и это занимает, конечно, большую часть моего времени. Хобби… Да вот книжки люблю читать. Я вообще – читатель. Книги читать – вот это, наверное, самое мое любимое хобби, я бы сказал.

– А был ли у Вас по жизни кумир? Или так: Вы считаете кого-то своим наставником?– Кумир в смысле в кино?

– В смысле по жизни.– Кумир – это не совсем точно… Кумир – это что-то такое, перед кем ты преклоняешься.

– Да, это сложное понятие, поэтому я и уточняю: кумир в смысле наставник.– Для меня это был отец покойный. Хотя он по жизни был человек очень занятой, но он оказал очень большое на меня влияние, много вложил в меня. Даже не специально, а своим примером. Он меня приучил, кстати, к чтению. Он сам был необыкновенно эрудированный человек. Он наизусть знал «Евгения Онегина», Блока. Камоэнса он наизусть знал! Португальский поэт XVI века! Написал «Лузиады», вот такую толстую книжку! Папа наизусть ее знал. Он необыкновенного в этом смысле кругозора человек был. И если уж говорить, кто на меня оказал в первую очередь влияние – то это мой папа, конечно, с его биографией, человек, прошедший войну. Да и мама тоже. Родители! А так… В кино – это, наверное, Эйзенштейн, Феллини, Бунюэль – три таких мастера, которые на меня больше всего оказали влияние.

– К концу нашего интервью – Ваши пожелания нашим читателям? Что бы Вы пожелали?– Я думаю, что конкретно в сегодняшний момент могу пожелать только главное – чтобы во всех трагических событиях, которые происходят в Иране, каким-то образом было найдено решение, чтобы они не повлекли за собой каких-то непредсказуемых и трагических событий для Армении, для армянского народа и для русского народа. Потому что, я повторюсь, с чего мы начали – Армения там совсем рядом. На самом деле это очень опасная ситуация, и мне конечно же хотелось бы пожелать, чтобы беда обошла Армению, армянский народ стороной. Будем надеяться, здравый смысл каким-то образом восторжествует и решение будет найдено. Я думаю, что сегодня это самое важное. Это на редкость, мне кажется, опасная ситуация. Поэтому я концентрируюсь прежде всего на ней.

– А как Вы видите, все-таки есть свет в конце тоннеля?– Я пока не вижу. Но в этом смысле советую все-таки тем руководителям Армении, которые так пренебрежительно относятся к Церкви, почаще обращаться к мудрости Армянской Церкви. Армянская Церковь, надо сказать, много раз спасала Армению. Поэтому это тот самый случай, когда пора не пренебрегать.

– Конечно, это факт. И я очень надеюсь, что наш армянский народ все-таки проснется и увидит ту реальность, которая сегодня вокруг, и сделает из увиденного какие-то правильные выводы. Ну и дай Бог, чтобы война между Израилем и Ираном закончилась. Да и война между Россией и Украиной тоже.– Да, это самое главное.

– Конечно, Россия победит. Мы это знаем. Но чем быстрее это случится, тем меньше будет жертв.– Конечно, абсолютно согласен. Ну а в целом, разумеется, хочу пожелать благополучия, мира и сохранения той большой исторической связи с Россией, которая сложилась – и не случайно. Это надо ценить. Мне кажется, это очень важно для самосохранения, для развития армянского народа. Кстати, должен сказать, я вспоминаю, какую огромную вообще роль Республика Армения играла в Советском Союзе, хотя она была совсем маленькая. И какую огромную роль в советской культуре, науке играли армяне. Это во многом заслуга Советского Союза. Мне кажется, не надо отбрасывать это

прошлое.

– А мне кажется, что Вам, Карен Георгиевич, надо все-таки почаще бывать в Армении, потому что, как бы то ни было, я знаю, что Вам небезразлична Армения. И Ваше присутствие в Армении даст, может быть, какую-то веру в то, что представители нашего народа не забывают свою историческую родину.– Будем надеяться.

– Спасибо Вам большое.– Спасибо Вам.

Беседу вел Григорий Анисонян

checheninfo.ru