ЧЕЧНЯ. Расцвет каменного зодчества, караванные пути и христианские святыни Кавказа. История связей нахов с Византией, Хазарией и Древней Русью.

На протяжении первой половины первого тысячелетия новой эры предки современных чеченцев проживали на северных склонах Большого Кавказского хребта, занимая территорию, охватывающую современные Чечню . Этот народ был известен античным и средневековым источникам под различными названиями: «мелхи», «хамекиты», «садики». Эти древние этнонимы не исчезли бесследно — они сохранились в родовых фамилиях, таких как Садой, Мелхи, что служит ярким свидетельством глубоких исторических корней этих родов и преемственности поколений.

Около полутора тысяч лет назад часть населения Чечни и Ингушетии, особенно в приграничных районах с Грузией и на её территории, приняла христианство. Этот факт подтверждается археологическими находками — среди которых руины древних церквей, уцелевших благодаря прочности строительства и суровому климату гор. Одним из наиболее известных памятников является храм Тхаба-Ерда, расположенный недалеко от селения Таргим в Ассиновском ущелье. Специалисты относят его к раннему средневековью, что говорит о развитости духовной и культурной жизни общества того времени.

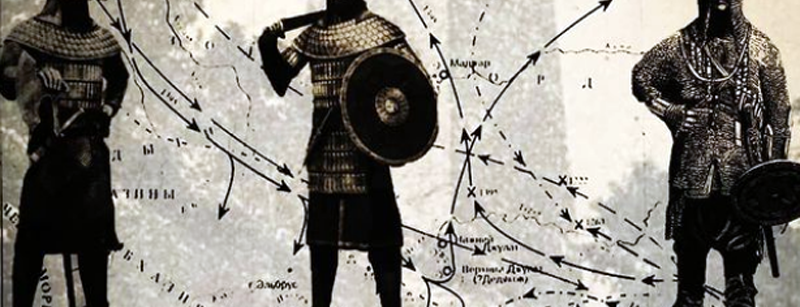

Эпоха раннего средневековья стала периодом активного взаимодействия нахских племён с соседними и отдалёнными государствами. Особое значение имели торговые и политические связи с Византийской империей и Хазарским каганатом — мощными державами своего времени. Через эти контакты народы Северного Кавказа выходили на международную арену, обменивались товарами, технологиями и идеями. Известно, что в борьбе киевского князя Святослава с Хазарией, а также в походах князя Игоря против половцев, чеченцы выступали на стороне славянских правителей, демонстрируя союзнические отношения, основанные на взаимном уважении и общих интересах. Об этом красноречиво свидетельствуют строки знаменитого «Слова о полку Игореве» — где пленённому Игорю предлагают бежать в горы, поскольку там «народ Овлура», то есть чеченцы, спасут и защитят русского князя.

В VIII–XI веках через территорию Чечни проходили важные торговые маршруты, связывавшие Евразию. Один из них начинался в хазарском городе Семендере, предположительно расположенном в Северном Дагестане, и шёл к побережью Чёрного моря, Таманскому полуострову, а затем дальше — в страны Европы. Другим ключевым путём был Дарьяльский проход — стратегически важное ущелье, соединявшее нахские земли с Грузией и далее — со странами Передней Азии. Через него перемещались не только товары, но и религиозные идеи, культура, ремёсла, формируя уникальный синтез местных и заимствованных традиций.

Особенно ярко этот период проявился в расцвете каменного строительства. В горных ущельях были возведены сотни боевых и жилых башен, замков, склепов, храмов и святилищ. Архитектурные комплексы сочетали в себе функции обороны, жилья и духовной жизни. Многие башни строились на вершинах скал, делая их практически недоступными для врага. Целые поселения превращались в настоящие крепости, поражающие мастерством кладки, точностью геометрии и гармонией с ландшафтом. Эти сооружения — не просто памятники старины, а свидетельства высокого уровня развития производства, математического мышления и культуры нахов.

Таким образом, раннее средневековье стало временем формирования самобытной нахской цивилизации — военной, торговой и духовной, вписанной в контекст великих процессов евразийской истории. Унаследованное от предков богатство традиций до сих пор живёт в быту, языке, архитектуре и памяти народа.

checheninfo.ru