| ДАЙДЖЕСТ: |

Формирование и развитие любого этноса определяется многими историческими особенностями, присущими соответствующей эпохе. Переплетение этих особенностей – зачастую, весьма причудливое и не всегда объяснимое – рождает предпосылки выбираемого тем или иным народом пути своей эволюции. И этот выбор во многом определяют личности, формирующие в тот период общественное сознание.

Чеченский народ, вся история которого преисполнена трагическими периодами, неоднократно ставившими его на грань полного уничтожения, тем не менее, взрастил в своих глубинах десятки выдающихся личностей, силой своего патриотизма, интеллекта и нравственности не раз выводивших его на свет из мрака исторических заблуждений. Таким был период после окончания жесточайшей Кавказской войны, помимо колоссальных человеческих жертв и лишений, приведшей к катастрофическому упадку экономики, культуры, ремёсел, и тем самым деформировавшим общественное сознание в сторону агрессии и конфронтации. В этот период деятельность личностей, стремящихся к развитию культуры и сохранению исторического наследия, согласно своим представлениям, была просто бесценна. В настоящей статье мы расскажем об одном из таких подвижников, писавшем историю целого народа, но до сих пор не удостоившимся собственной сколь-нибудь развёрнутой документальной биографии.

Первый чеченский историк и этнограф Умалат Лауцаевич Лаудаев родился в равнинном чеченском селении Ногай-Мирзин-Юрт 15 мая 1829 года [1]. Мы выбрали эту дату рождения по причине того, что сведения о ней более аргументированы. Сам Умалат в одном из своих прошений пишет, что ему в 1835 году шёл шестой год [2]. Этот факт тоже склонил нас в пользу выбора 1829 года в качестве даты его рождения. Однако есть ещё альтернативные версии, варьирующиеся между 1827-1830 годами [3]. При этом следует отметить, что предыдущие исследователи биографии Лаудаева пишут о неизвестности точного года рождения этнографа и приводят примерные сведения [4].

Умалат происходил из древнего чеченского рода Чермой. Об этом, помимо свидетельств из различных преданий, он сам пишет в разных источниках, к которым мы поэтапно будем обращаться в нашем очерке. Одна из версий его родословной состоит из имён: Чимур (Чиммоврза) – Момуш – Мамакай (чеч. Мамакхай) – Аса – Гирми (чеч. Г1ирми) – Буга (чеч. БугIа) – Ногай-Мирза (чеч. НогIамирза). В топонимии горы Чермой-Лам до сих пор есть местность под названием «БугIин-боьра» («Лощина Буги»). Считается, что там проживали предки Умалата Лаудаева и оттуда переселился на плоскость его прадед Ногай-Мирза. Старейшины с. Махкеты в своих рассказах часто приводят предание о причине его переселения: «Однажды Ногай-Мирза запряг волов и спустился с гор на плоскость, чтобы приобрести хлеб. Но во время его возвращения домой пошёл сильный дождь, и волам тяжело стало тянуть гружёную подводу на гору. Дорога была скользкой и подвода Ногай-Мирзы несколько раз скатывалась вниз. Во время очередной попытки подняться на склон, один из его волов сорвался в пропасть. После чего чермоевец решил дождаться улучшения погоды. Вернувшись домой спустя три дня, расстроенный Ногай-Мирза решил переселиться из неудобной горной местности на равнину. Он сказал своим четырём братьям: «Отныне я больше не буду жить в этих труднодоступных местах. Пойду искать своё счастье на равнине». Братья долго пытались отговорить его от такого отчаянного шага, но Ногай-Мирза был неумолим и отправился со своей семьёй и скотом на плоскость, строить новую жизнь. Позже к нему присоединились два его брата» [5].

У Ногай-Мирзы было несколько сыновей: Геламирза (чеч. Г1еламирза), Батырмирза (чеч. Бетамирза), Товмирза и Эдалмирза. От Геламирзы произошли Гишларка (чеч. Г1ишларкъа), Муда и Эламирза. Сыновья Гишларки: Зока (чеч. ЗIока), Гойсурка (чеч. Г1ойсуркъа), Вара (в начале ХХ в. был старшиной сел. Ногай-Мирзин-Юрт, убит в стычке с казаками хутора Марфинского 22.10.1913 г.) и Йоша. У Батырмирзы тоже было большое потомство: Арсланука (чеч. Арсланукъа), Ловца (чеч. ЛовцIа, вариант – Ловда), Мустап, Умахан (чеч. Iумха) и Гумха. У Ловцы родились Умалат и Гарси (чеч. Г1арси). По преданиям, Ногай-Мирза решил спуститься на равнину со своей большой семьёй во второй половине XVIII в. В разные времена они проживали в таких плоскостных чеченских селениях, как Старый-Юрт, Эменьсулой (чеч. Эмасуле), Элин-Юрт (ныне – Гвардейское) и, наконец, окончательно осели в Ногай-Мирзин-Юрте. Фамилия Умалата Лаудаева произошла от одной из версий имени его отца Ловцы, которого ещё называли Ловда [6].

У. Лаудаев в известной его статье «Чеченское племя» приводит интересный рассказ о своём происхождении: «Для примера приведу гаару моей Чермоевской фамилии [7]. Эта фамилия имела земли в Ичкерии, бывшем Аргунском округе и Чечне. В начале нынешнего столетия (т.е. XIX в. – А.Д.) чермоевец Ногай-Мирза, мой прадед, переселился из Ичкерии на плоскость, со своим имуществом, состоявшим из рогатого скота. Он перебывал во многих аулах, но нигде не оставался доволен качеством земли, которое определял следующим средством. У него была мера для хлеба, называвшаяся гирди (около 5 гарнцев). Каждая из его коров нигде не могла одним удоем наполнить молоком эту меру, как бывало в Ичкерии. В поисках лучшей земли он спустился в долину Терека, где, к его радости, молоко перелилось через края гирди. «Вот та земля, которую я искал», – сказал он и основал аул, существующий ныне и носящий его имя. Наша фамилия получала от оставшегося в Ичкерии участка «бер», или подарок. Ещё за время Шамиля, т.е. спустя сорок лет после своего ухода из Ичкерии, отец мой ездил за бером к чермоевцам. Бер этот состоял из пары овец, одного или двух сафьянов и до 15 аршин бязевой материи; но как бы мал ни был этот сбор, фамилия наша гордилась им, говоря, что получила его за праотеческую землю, и хвалилась этим перед безземельными людьми. Пашни нашей фамилии ещё в 1860 г. мне указывали чермоевцы» [8].

Из приведённого выше источника становится известным, что чеченское село Ногай-Мирзин-Юрт (ныне – Братское), было основано в начале XIX века чеченцем по имени Ногай-Мирза. Однако есть ещё версия, что селение это возникло во второй половине XVIII века. Родственники уважительно дали основателю этого населённого пункта прозвище «Номаз» (усечённая форма от Ногай-Мирза), а своё селение стали называть Номаз-Юрт [9]. Поскольку в чеченском языке звук «Н» в начале слова иногда переходит в «Л», как в случае со словом «намаз» (молитва), преобразовавшегося в «ламаз», то и название указанного села Номаз-Юрт со временем изменилось в Ломаз-Юрт [10]. Многие теперь ошибочно трактуют последнюю версию названия этого населённого пункта, как будто оно произошло от словосочетания «Ломаза юрт» («Селение без горы»). Находятся ещё сочинители небылиц, приписывающие основание указанного села ногайцам, от созвучия названия Ногай-Мирза-Юрт с мифическим ногайским мирзой из фольклора [11]. Однако эти версии несостоятельны и не имеют под собой никакой научной почвы. Общеизвестный факт, что чеченцы издревле давали своим детям имена по названиям стран и народов, такие как: Чергази (черкес), Г1ебарто (кабардинец), НогIи (ногаец), НогIа-Мирза (ногайский мирза), Г1азакхбий (казачий бей, вероятно – атаман), Гуьржахан (грузинский хан), ХIонкархан (турецкий хан), Турко (турок), Iарби (араб), Герман (немец), Япон (японец) и т.д.

В докладной записке, написанной 2 марта 1874 года на имя начальника Терской области генерал-адъютанта Лорис-Меликова, Умалат Лаудаев приводит ценные сведения о достоинствах своих предков: «Фамилия моя имела свою собственную землю в Ичкерии, и хотя она из ней выселилась на Терек, но мы ежегодно получали за неё подать от людей, пользовавшихся нашим поземельным участком, что продолжалось до имаматства Шамиля, и о чём могут подтвердить старожилы чермоевской фамилии, проживающие в Ичкерии. Выселившись на Терек, прадед мой Ногай-Мирза, за усердие к интересам русского правительства, получил позволение основать там аул, который существует поныне и носит его имя. Дед мой, Батыр-Мирза, был старшиною того аула и оказывал усердие и преданность правительству, в чём я могу представить документ. Дядя мой Арсланука был в чине корнета, и при разорении наибом Ахверды-Магометом надтеречных аулов, сам со своими братьями противился напору горцев на аул, но бессилие нашей фамилии против массы неприятелей заставило его перебраться вплавь за Терек; фамилия же наша была уведена в горы, причём имущество наше было разграблено, на что я также могу представить документ» [12]. Аналогичные сведения Лаудаев приводил также в прошении на имя начальства от 29 ноября 1862 г., только там пишется об убийстве его дяди Арсланука мятежными горцами [13].

Однако, документы свидетельствуют, что предки Лаудаева не всегда ладили с властями. В списке арестантов, содержащихся в 1829 году под караулом на гауптвахте в станице Наурской, значится отец Умалата – Лавца Батыр-Мурзаев, 40 лет, вместе с односельчанином Долой Устархановым, 30 лет, которые по предписанию Чеченского пристава есаула Золотарёва с 23 августа 1829 года были заключены под стражу за воровство лошадей [14]. В списке чеченских арестантов, содержащихся в Наурской гауптвахте по состоянию на 25 апреля 1833 года уже значится: «Деревни Нагай-Мурзиной Мустапа Батыр-Мурзаев, 12 лет, вместо брата своего Ловцы, освобождённого по болезни в дом» [15].

По преданиям, Умалат ещё маленьким мальчиком был отдан родителями на обучение русскому языку к терским казакам [16]. Вместе с ним на воспитание кунаков-станичников был отправлен также мальчик из их села Мака Салангириев, принадлежавший к роду (тайпу) Ялхой.

Однажды отцы их Ловца Батыр-Мурзаев и Салангири Дудаев решили навестить своих детей. Мальчики, издали узнав родителей, обрадовались и побежали им навстречу. Умалат, зная обычаи чеченцев, считающих за слабость обниматься с родным отцом, кинулся в объятия Салангири, а маленький Мака, по своей детской наивности забывший этот древний обычай, сначала обнялся со своим отцом, а затем с Ловцой. Салангири попал в неловкое положение перед другом и, чтобы поправить ситуацию, сказал: «Из моего сына не получится ни царю солдат, ни мне – достойный потомок», — и увёз его домой [17].

Ни в одном из документов, собственноручно написанных самим Умалатом Лаудаевым, про учёбу у казаков ничего не упоминается. В одном из них он пишет: «В 1835 году, на шестом году моего рождения, я по распоряжению начальства, был определён в Александровский кадетский корпус» [18]. В другом месте сообщает: «Сам же я, ещё в 1834 году, был правительством отправлен в Александровский кадетский корпус» [19]. Разночтения в датах, видимо, неслучайны: во втором прошении от 1874 года Лаудаев хотел округлить годы своей службы, так как далее пишет: «В офицерском чине я нахожусь уже 30 лет, прибавя же к тому, что в 1834 году я был волею правительства, имев от роду только 5 лет, отправлен в кадетский корпус, видно, что я всю свою жизнь провёл и посвятил службе…» [20]. В свете таких свидетельств самого Умалата Лаудаева, есть основания полагать, что предания о его обучении в детстве имеют ввиду период подготовительного образования в Александровском кадетском корпусе, либо перед отправлением туда он короткое время мог изучать азы русского языка у терских казаков.

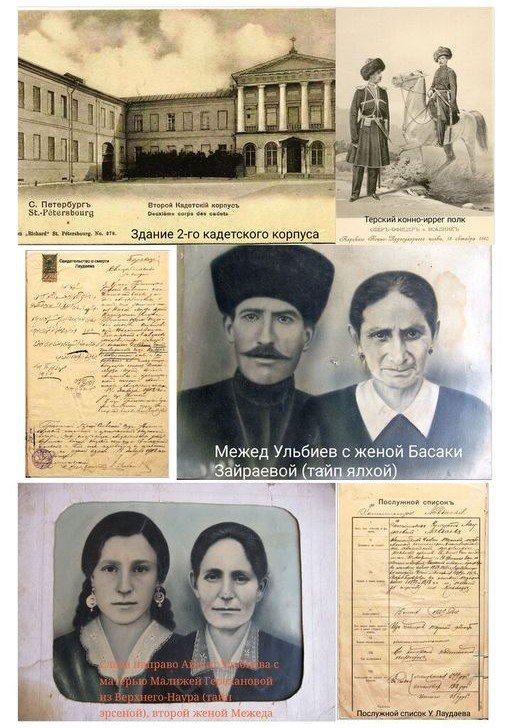

Александровский кадетский корпус был учреждён в 1829 г. и открыт 30 июня 1830 г. для подготовки малолетних сирот и сыновей заслуженных воинов из дворян к поступлению в столичные кадетские корпуса. Располагался в Царском Селе, недалеко от Санкт-Петербурга. В 1834-1855 гг. директором Александровского кадетского корпуса был полковник (позже генерал-лейтенант) Иван Ильич Хатов (1784-1875). Императрица Александра Фёдоровна приняла корпус под своё покровительство [21]. Социальное происхождение Умалата Лаудаева согласно документам: «сын узденя 1-ой степени Чеченского округа Терской области» [22]. Узденями («оьзда нах») в Чечне называли благородных людей независимого сословия [23]. Этот класс горцев приравнивался к дворянам, что дало возможность Умалату Лаудаеву попасть в столь престижное учебное заведение.

По окончании трёхлетней подготовки в Александровском кадетском корпусе, 19 июля 1838 года У. Лаудаев был переведён на службу кадетом во 2-ой кадетский корпус в Санкт-Петербурге. Здесь он учился 7 лет и 10 августа 1845 года был произведён в корнеты, с прикомандированием к Лубенскому гусарскому Его Величества короля Ганноверского (позже – Эрц-герцога Австрийского Карла Людвига) полка, куда прибыл 27 сентября 1845 года [24].

Первый боевой опыт Умалат Лаудаев получил в двадцать лет, во время участия в Венгерской кампании 25 мая – 15 сентября 1849 года в составе русских войск, подавлявших восстание венгров на территории Австрийской империи. За проявленную в боях храбрость 23 июня 1849 года был произведён в поручики [25]. В 1850 году также награждён серебряной медалью «За усмирение Венгрии и Трансильвании» [26].

«В 1853 году бедственное положение моей матери, хлопотавшей чрез начальство о возвращении моём для её поддержания на родину, — писал Умалат Лауцаевич, — заставило меня, оставив выгодную службу в России, перевестись на Кавказ» [27]. В служебной переписке тоже отражено об этом: «Прикомандированный к Лубенскому гусарскому полку, состоящий по кавалерии поручик из горцев Лавдаев, желая облегчить положение престарелой матери своей, находящейся в деревне Кагермановой, просит о переводе его на службу в войска Отдельного Кавказского Корпуса» [28]. Прошение Умалата Лаудаева было удовлетворено начальством и 17 сентября 1853 года он был прикомандирован к Донскому казачьему № 30 полку [29]. В том же 1853 году Лаудаев был назначен на должность помощника наиба Большой Чечни и проживал в крепости Воздвиженской. По документальным сведениям, в этой крепости ему принадлежали две торговые лавки [30].

Согласно послужному списку, дальнейшее продвижение Умалата Лаудаева по службе происходило следующим образом: по распоряжению начальства, 7 августа 1856 года он был прикомандирован к Донскому казачьему № 76 полку, в который прибыл 31 декабря 1856 г.; за отличие в делах против горцев 14 июня 1857 года произведён в штабс-ротмистры; 20 декабря 1859 года – прикомандирован к Донскому казачьему № 22 полку; за отличие против горцев 28 марта 1860 года награждён орденом Св. Анны 4-й степени, с надписью «За храбрость»; по распоряжению начальства 1 мая 1861 года прикомандирован к Терскому конно-иррегулярному полку [31].

В 1861 году Умалат Лаудаев назначается на должность адъютанта 2-го дивизиона Терского конно-иррегулярного полка, а в 1862-1865 гг. командовал 4-ой сотней того же полка. Жалование получал в размере 507 рублей серебром в год. После расформирования в 1865 году Терского конно-иррегулярного полка, за неимением вакансии в постоянной милиции, исполнял различные должности [32].

Умалат Лаудаев в 1860 году женился «на дочери чеченца Темурка-Хаджи – девице Узимат, имеет сына Эскендер, родившегося в 1861 году 30 октября и дочь Султанет – родившуюся в 1863 году марта 23 дня» [33]. О дальнейшей судьбе этой семьи чеченского офицера пока ничего не известно. В 1862 году Умалат Лаудаев женился на жительнице Али-Юрта Эрохан Байзатовой, 1830 г.р. Бракосочетание совершал Ногай-Мирзин-Юртовский мулла Эльбуздуко Темуркаев (шайх Оьлбаздукъ-молла). От этого брака на свет появились: сын Улюбий (чеч. Уьлби), род. 2 сентября 1867 г. и дочь Эроджан, род. 15 марта 1885 г. [34].

Лаудаев 29 ноября 1862 года написал своё первое прошение на имя начальства о выделении ему земельного участка в потомственное владение [35]. В последующих своих письмах он пишет: «Усердная и беспорочная служба моя была ещё в 1862 году оценена начальством; в том году я, из первых туземных офицеров, был представлен к награде в получении земли в потомственное владение. Во время председательства полковника Рененкампера межевою комиссиею в г. Грозном, я был приглашён в оную, где в собрании членов комиссии получил поздравление в получении земли; но дело это, по неведомым мне обстоятельствам, не имело конца» [36].

Умалат Лауцаевич 5 марта 1865 года получил чин ротмистра (равный званию капитана) [37]. Однако, уже в апреле того же года был отправлен в отставку, с тем, чтобы он «позаботился приискать себе другой род службы» [38]. В послужном списке офицера отмечено, что по расформировании Терского конно-иррегулярного полка он остался без исполнения службы со 2 августа 1866 г. по 14 февраля 1877 г. [39].

Длительное время остававшийся без службы, Умалат Лаудаев начал заниматься творчеством. По разным населённым пунктам Чечни он стал собирать этнографический материал о своём народе, который позже войдёт в его знаменитый труд «Чеченское племя», опубликованный в 1872 году. Многие утверждения автора в этой работе являются спорными и она в основном предназначена для ознакомления русскоязычных граждан России с бытом и нравами чеченского народа. Но, вместе с тем, нужно понимать, что цензура в те годы в Российской империи была жёсткой и редакция могла изрядно подкорректировать оригинал автографа. Ведь недаром в первом же комментарии к «Чеченскому племени» пишется следующее: «Предлагаемая статья заключает в себе несколько отрывков из доставленной в Редакцию «Сборника» рукописи, составленной природным чеченцем У. Лаудаевым. В предисловии к ней, между прочим, сказано: «Из чеченцев я первый пишу на русском языке о моей родине, ещё так мало известной» [40]. Это говорит о том, что основной текст рукописи не попал в печать.

«Публикация Умалата Лаудаева привлекла внимание современников, — пишут его биографы советского периода. – Достаточно сказать, что в домашней библиотеке Л.Н. Толстого в Ясной Поляне она хранилась с многочисленными пометками на полях. Установлено, что Л.Н. Толстой пользовался ею, подбирая материал для исторической повести «Хаджи-Мурат» [41]. По мнению З.А. Гелаевой и Р.А. Товсултанова, в девяти разделах своей статьи «Чеченское племя» У. Лаудаев «рассматривает целый спектр вопросов, дающих достаточно полное представление об одном из крупнейших северокавказских этносов» [42].

Выход в свет статьи «Чеченское племя» мог сыграть положительную роль в решении затянувшегося вопроса о наделении У. Лаудаева землёй. Третье и последнее его прошение об этом было написано 2 марта 1874 года на имя начальника Терской области генерала Лорис-Меликова. Из этого документа нам становится известным, что на иждивении Лаудаева, помимо своей семьи, находилось также семейство его умершего брата, состоявшее из трёх малолетних детей с матерью [43]. Один из племянников Умалата – Гази (чеч. Г1еза) Гарасаевич Лаудаев (1865 г.р.), позже стал эпонимом фамилии Газиевых. Наконец, 15 июня 1876 года «в вечную и потомственную собственность» император пожаловал ротмистру Умалату Лаудаеву участок казённой земли размером 150 десятин [44].

Ротмистр был восстановлен на службу 14 февраля 1877 года в качестве командира 1-ой сотни Чеченского конно-иррегулярного полка. В этой должности Лаудаев, под командованием чеченского генерала Арцу Чермоева, с 12 апреля по 1 декабря 1877 года участвовал в Русско-Турецкой войне 1877-1878 гг. [45]. За отличие при осаде Карса, генерал Арцу Чермоев 22 августа 1877 года представил Умалата Лаудаева к награде орденом Св. Станислава 3-й степени, с мечами и бантом [46].

Ротмистр Лаудаев с 1 декабря 1877 г. по 1 октября 1890 г. опять оставался без службы. В эти годы он проживал в родном Ногай-Мирзин-Юрте [47]. По предположениям, причина систематических отставок Умалата Лаудаева кроилась в его демократических взглядах на тот период [48]. С детства воспитанный среди христиан, Умалат слабо разбирался в мусульманской вере. По преданиям, он проживал рядом с мечетью и в день по пять раз слышал Азан – призыв на молитву. Однажды среди сельчан Лаудаев с иронией спросил: «Зачем мулла, который призывает на молитву в день по пять раз, постоянно кричит и надрывается с высоты минарета? Не легче ли было, поставить на минарет колокол и звонить из него?» [49].

Умалат Лаудаев жил в маленьком и старом отцовском доме. Односельчане часто спрашивали у него: «Почему ты не строишь себе дом по чину и чести, ты же ведь офицер, имеешь золотые погоны, награды от царя, деньги, и гости к тебе приезжают?». Он отвечал: «Гости приходят в мой дом не большие комнаты и высокие потолки смотреть, а провести со мной время» [50].

Родственники из тайпа Чермой и односельчане осуждали Умалата за то, что он не приходит в мечеть, не молится, не слушает наставления муллы. И вот в одну из пятниц Лаудаев согласился посетить коллективную молитву – рузба. Он надел свой парадный офицерский мундир, до блеска начистил хромовые сапоги и явился в мечеть. Тогда сельским кадием Ногай-Мирзин-Юрта был Дохшуко-мулла (чеч. Дошкъа-молла) Бугаев, 1832 г.р., тоже из тайпа Чермой, который читал пятничную проповедь и возглавлял молитву. Прихожане, заметив Умалата, от радости попросили муллу рассказать ему о канонах мусульманской веры. Дохшуко-мулла красноречиво и долго читал проповедь о достоинствах религии Ислам, о Боге и Пророке. Когда мулла закончил своё поучение, люди оглянулись в сторону входа в мечеть, где стоял Умалат. Но его там не было. На вопрос, почему он тогда ушёл из мечети, не дослушав наставления муллы, Умалат ответил: «Рассказ Дохшуко-муллы о религии мне показался скучным. Я понял, что он не изменит моё мировоззрение, поэтому ушёл из мечети» [51].

Таким своеобразным человеком был этнограф Умалат Лаудаев. В посемейном списке селения Ногай-Мирза-Юрт 1-го участка Грозненского округа Терской области, составленном 31 июля 1886 года, он приводится под номером 66, как Лоудаев Умалат, которому по прежнему посемейному списку 1883 года возраст был записан 69 лет, а к 1 января 1886 года скорректирован на 56 лет, народность – чеченец, вероисповедание – суннит, язык домашний – чеченский, грамотен на русском языке, образование получил в Санкт-Петербургском 2-ом кадетском корпусе, чин – ротмистр, имеет: дом – 1, быков – 4, коров – 6, лошадей – 2, мелкого скота – 3. Сын Улюбий – 23 года, женщин – 4 [52].

После тринадцати лет перерыва, 1 октября 1890 года ротмистр Лаудаев был назначен на должность временно исполняющего обязанности начальника Надтеречного участка Грозненского округа, о чём объявлено в приказе по Терской области № 110 от 9 октября 1890 г. Эту должность он замещал всего несколько месяцев и 15 января 1891 года был назначен командиром 4-й сотни Терской постоянной милиции (приказ по Терской области № 2 от 27 января 1891 г.). Жалования в год получал – 549 руб., столовых – 138 руб., всего – 687 руб. [53]. Высочайшим приказом от 4 февраля 1893 года (по другим данным – 4 февраля 1892 г.) Лаудаев по болезни был уволен от службы в чине подполковника, с мундиром и пенсией в размере 407 рублей в год [54].

Умалат Лаудаев скончался 20 ноября 1904 года, в возрасте 75 лет. Об этом печальном событии сообщает его свидетельство о смерти: «Я, кадий Грозненского горского словесного суда Хасахан Есиев, даю это свидетельство в том, что житель селения Нагай-Мирза-Юрт Надтеречного участка Грозненского округа Терской области, отставной подполковник Умалат Лавдаев действительно умер в тысяча девятьсот четвёртом году ноября двадцатого дня и похоронен на кладбище общества селения Нагай-Мирза-Юрт». Ту же информацию подтверждает ещё свидетельство, выданное сельским старшиной Ногай-Мирзин-Юрта о том, что Умалат Лаудаев «умер от старости лет в 1904 году 20-го ноября» [55].

На два года раньше отца ушла из жизни дочь Умалата – Эроджан. Она скончалась 12 апреля 1902 года [56]. Сын Умалата – Улубий Лаудаев, по ходатайству отца в 1895 г. был назначен старшиной селения Ногай-Мирзин-Юрт и проработал на этом посту до апреля 1897 г. [57]. У него было три сына: Чури (чеч. ЧIури), Межед и Магомед, а также четыре дочери: Ухран (чеч. УхIран), Тутам, Зезаг, Ферза. У Чури родился сын Султан, на котором эта генеалогическая ветка завершилась. По линии Магомеда тоже не было потомков. Из трёх братьев только Межед оставил потомство, состоявшее из шестерых детей: дочь Зайнап, сын Ширван, дочь Айшат (чеч. Iайшат), сын Ризван, сын Ваха и дочь Ашат (чеч. Iашат) [58].

Таким образом, собранные нами архивные документы и отчасти воспоминания, позволяют создать документальную биографию небесталанного представителя чеченского народа, оказавшегося в условиях Кавказской войны и последующей экономической, административной и общественно-культурной инкорпорации Чечни и чеченского народа в состав Российской империи на уровне требований того переломного времени. Безусловно, его работа «Чеченское племя», не утерявшая своего научного значения по сей день, была противоречивой, навеянной различными наивными народными преданиями и мифами, где-то и в русле «колониальной» идеологии. К сожалению, научно неосмысленные представления об истории чеченского народа У. Лаудаева использовались и используются некоторыми фальсификаторами в неблаговидных целях.

Мы полагаем, что и к фигуре Умалата Лаудаева и к изданной им в 1872 году работе «Чеченское племя» надо относиться как к некоему ориентиру, отмечающему развитие нашего народа в ходе цивилизационного процесса.

Адам ДУХАЕВ, историк, Заслуженный журналист ЧР

Источник: Газета "Аргун (Орга") |

АЗЕРБАЙДЖАН. Азербайджан нарастил экспорт газа в Турцию почти на 4%

АЗЕРБАЙДЖАН. АФФА получит от УЕФА 11 млн евро за прошлый год

АЗЕРБАЙДЖАН. Президент Азербайджана назвал условие подписания мирного договора с Арменией

IT-эксперт Рыбальченко заявил о необходимости маркировки ИИ-контента

ИНГУШЕТИЯ. Ингушетии направят 5 млрд рублей на реализацию нацпроектов

В Минцифры хотят обязать предустанавливать российские нейросети на смартфоны