ЧЕЧНЯ. В 1809 году в истории Северного Кавказа произошло малоизвестное, но чрезвычайно значимое событие — чечено-кабардинские переговоры, ставшие одной из первых попыток политического и военного объединения народов региона перед лицом нарастающей экспансии Российской империи. Эти контакты проходили в условиях глубокой трансформации геополитической обстановки: русские войска активно продвигались вдоль Терека, строили форты, устанавливали контроль над торговыми путями, что вызывало обеспокоенность как среди чеченцев, так и среди кабардинцев.

Переговоры состоялись в нейтральном районе на границе Чечни и Кабарды, вероятно, в районе современных Назрани или Верхнего Алхан-Кала. Участниками стали представители влиятельных чеченских тейпов (родов) и знати Кабардинского общества — адыгских князей из числа хапповых, мальбашевых и других фамилий, сохранявших самостоятельность после присоединения части Кабарды к России. Цель встречи — не просто установление мирных отношений, а выработка совместной стратегии сопротивления, основанной на взаимопомощи и отказе от сотрудничества с российскими властями.

Основные положения, достигнутые на переговорах, сводились к следующему:- Взаимный нейтралитет и недопущение враждебных действий между сторонами. Длительные конфликты за пастбища и водные источники были приостановлены, поскольку оба народа осознавали, что внутренние распри ослабляют их перед общей угрозой.

- Обязательство не предоставлять убежище дезертирам, предателям и агентам российской администрации. Это было ключевым условием, направленным на ликвидацию разведывательных сетей и подрыв доверия к российским офицерам, пытавшимся использовать местные противоречия.

- Согласие на оказание военной помощи в случае нападения со стороны русских войск. Если одна из сторон подвергалась карательной экспедиции, другая обязывалась открыть второй фронт, тем самым распыляя силы противника.

- Запрет на заключение отдельных договоров с Россией без согласования с партнёром. Этот пункт стал прообразом будущих антиколониальных союзов и демонстрировал стремление к коллективному решению вопросов безопасности.

Хотя переговоры не оформлялись письменным договором — всё основывалось на клятве по шариату и адыгскому кодексу къэф, — они были скреплены символическими действиями: обменом подарками, общим жертвоприношением и подписанием «кровного мира» через смешивание крови лидеров на клинке. Такие ритуалы придавали соглашению священный характер, нарушение которого считалось величайшим позором.

Российская администрация узнала о встречах с опозданием, но восприняла их как серьёзную угрозу своим интересам. В отчётах генерала А.П. Ермолова, который тогда ещё не возглавлял Кавказское наместничество, но уже играл важную роль в регионе, упоминаются «тайные сношения бунтовщиков из Чечни с кабардинскими изменниками», что указывает на тревогу центральных властей по поводу возможного формирования единого фронта сопротивления.

Однако союз оказался хрупким. Уже к середине 1810-х годов часть кабардинских фамилий, особенно те, что проживали на левом берегу Терека, вступили в службу к России, получив привилегии и земли. Это создало раскол внутри Кабарды и ослабило связь с чеченцами. Тем не менее, идея объединения не исчезла — она была продолжена десятилетия спустя в рамках движения имама Шамиля, когда чеченцы, дагестанцы и адыги временно сплотились в Имамате.

Чечено-кабардинские переговоры 1809 года остаются важной страницей в истории национального самосознания народов Кавказа. Они показывают, что ещё до широкого распространения идей панкавказизма существовали практические попытки создания коалиций на основе общих интересов, суверенитета и сопротивления колонизации. Этот эпизод — свидетельство зрелости политической мысли и стратегического мышления горских обществ на рубеже XVIII–XIX веков.

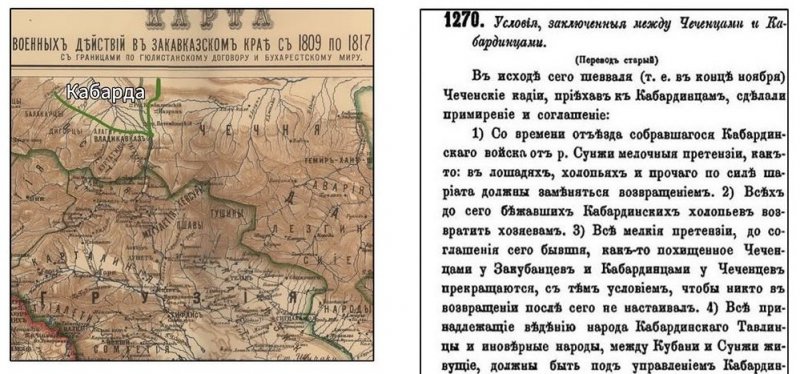

Дословный текст соглашения:«В исход сего шеввали (т.е. в конце ноября) Чеченские кадии, приехав к Кабардинцам, сделали примирение и соглашение.

1) Со времени отъезда собравшегося Кабардинского войска от реки Сунжи мелочные претензии, как-то: в лощадях, холопьях и прочего по силе шариата должны заминаться возвращением.

2) Всех до сего бежавших Кабардинских холопьев возвратить хозяевам.

3) Все мелкие претензии, до соглашения сего бывшие, как-то похищенное Чеченцами у Закубанцев и Кабардинцами у Чеченцев прекращаются, с тем условием, чтобы никто в возвращении после всего не настаивал.

4) Все принадлежавшие ведению народа Кабардинского Тавлинцы и иноверные народы, между Кубани и Сунжи живущие, должны быть под управлением Кабардинцев и вину Чеченцев на себя не принимать, в чем клятвенно обязались; равномерно принадлежащие Чеченцам народы, как-то неверные Тавлинцы и даже Мухаммедане должны судимы быть их судом и остается на их ответственности всякое деяние.

5) Когда Чеченские кадии, приезжавшие в Кабардинский суд для соглашения, возвратятся в Чечню, то всех Кабардинских беглецов из Чечни выслать обязались.

6) Кабардинских врагов Чеченцы должны признавать врагами, а друзей за друзей, равномерно и Кабардинцы обязались Чеченских врагов за врагов, друзей за друзей почитать, кроме Россиян.

Во уверение вышеописанных условий Чеченцы в поручительство приняли от стороны Кабардинцев валия Кучу».

⠀

Источник: (АКАК, т.4, Тифлис, 1870, с.839)

Л. Гудаев

checheninfo.ru