| ДАЙДЖЕСТ: |

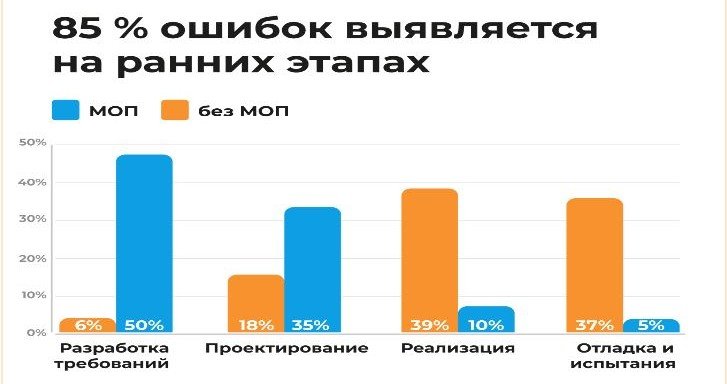

Представьте: государство тратит до 5 триллионов рублей в год на разработку новых технологий. Колоссальные деньги идут на создание военной техники, самолётов, ракет, сложных систем. Но вот что показывают международные исследования последних 15 лет: в среднем 37% этих денег уходит не на создание нового, а на исправление ошибок, которые обнаружили слишком поздно.

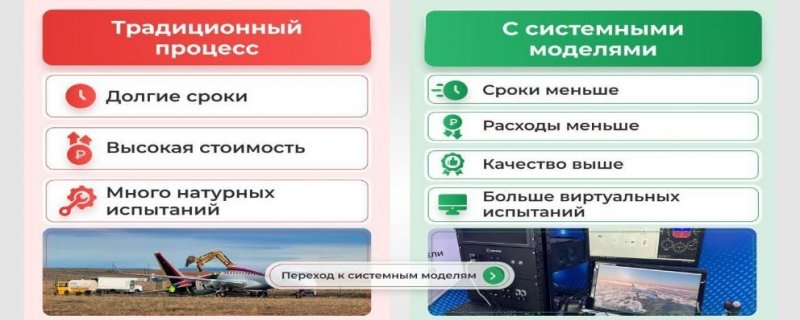

Что это значит на практике? Инженеры создали дорогой прототип, начали испытания — и только тут выяснилось, что что-то работает не так. Приходится переделывать, заказывать новые детали, проводить дополнительные испытания. Сроки срываются, бюджеты раздуваются. В российских масштабах это от 500 миллиардов до 1,5 триллионов рублей каждый год.

Тем временем новый министр обороны России Андрей Белоусов, назначенный на ответственный пост 14 мая, проводит в ведомстве масштабный аудит, значительно усилив контроль за ценообразованием при гособоронзаказе по всей цепочке, в том числе при создании новых видов вооружений. Как подчеркивает министр, речь идет об оптимизации военных расходов, повышении эффективности.

«Я руководствовался принципом всегда, я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться, железобетонный принцип: «Ошибаться можно, врать нельзя», — ранее заявил Андрей Белоусов и вся страна, мы надеемся, взяла этот принцип на вооружение.

Решение есть, и оно не новое — просто в России пока применяется недостаточно широко. Это исполняемые системные модели.

Никита Богославский из рабочей группы Минпромторга по CAE объясняет: исполняемая системная модель — это не просто схема или чертёж. Это живое компьютерное представление будущего изделия, которое можно "запустить" и посмотреть, как оно будет работать в реальности.

Допустим, вы разрабатываете новую ракету. Вместо того чтобы сразу делать железо, вы создаёте её точную цифровую копию. И дальше проверяете на компьютере: выдержит ли она нагрузки при запуске, правильно ли работают все системы, достигнет ли она нужной скорости. Нашли проблему? Исправили в модели за пару часов, а не переделывали уже изготовленные детали за миллионы рублей.

ЦИТМ Экспонента, ведущий российский центр компетенций в области системного моделирования, проанализировала опыт более 500 компаний по всему миру, которые внедрили эту технологию. Результаты впечатляют:

«Даже на западном софте 15-летней давности компании достигали экономии в десятки процентов, — комментируют в Экспоненте. — Современные российские платформы уже превосходят те возможности. Главное — это безопасно и соответствует требованиям технологического суверенитета».

Когда речь заходит о внедрении системного моделирования, звучат знакомые возражения: «нет кадров», «модели неточны», «сорвём сроки». Но эксперты указывают на парадокс: если инженерам доверяют миллиардные бюджеты на разработку сложнейшей техники, они точно справятся с освоением инструментов моделирования. Тем более что, как отмечают в Экспоненте, при административном решении о внедрении вопрос решается небольшим обучением и поддержкой от разработчиков ПО.

Даже неидеальная модель полезнее, чем её отсутствие — она фиксирует замысел, выявляет противоречия на ранних этапах и даёт прозрачность для принятия важных технических решений.

Специалисты предлагают три шага:

Первое — сделать системные модели обязательными. Ни один проект не должен переходить на следующий этап без актуализированной компьютерной модели изделия. От концепции до испытаний.

Второе — заложить деньги в бюджеты. В Указе Президента №309 от 7 мая 2024 года говорится, что расходы на НИОКР должны быть не менее 2% ВВП. Эксперты рекомендуют закладывать минимум 2% стоимости каждого госконтракта именно на создание и поддержание системных моделей. Это страхует десятки процентов остального бюджета проекта.

«Если раньше заказчик и исполнитель не могли договориться о финансировании моделирования, — говорят в ЦИТМ Экспонента, — то теперь очевидно: даже 2% сметы на системные модели страхует весь остальной бюджет».

Третье — развивать отечественное ПО. Хотя можно использовать и западные инструменты, но на них долгосрочную систему не построить. У российского ПО для системного моделирования, такого как платформа Engee, уже есть не только эквивалентная функциональность, но и конкурентные преимущества.

По расчётам экспертов, внедрение обязательного системного моделирования позволит высвободить 0,25-0,7% ВВП ежегодно — это около триллиона рублей. Деньги, которые сейчас тратятся на исправление поздно обнаруженных ошибок, можно будет направить на разработку новых технологий.

Для сравнения: на недавнем форуме ИТОПК озвучили потребность российских предприятий в перевооружении отечественным инженерным ПО на сумму 356 миллиардов рублей. Это меньше трети того триллиона, который можно было бы экономить ежегодно благодаря системному моделированию.

«Системная модель — это не IT-инновация, — подчёркивают авторы предложения, — а инструмент бюджетного контроля, технологической дисциплины и страховки от многомиллиардных ошибок. Это вопрос не только экономической эффективности, но и национальной безопасности».

|

АСТРАХАНЬ. Астраханский фермер планирует расширять животноводческое хозяйство благодаря господдержке

Затулин: Полагаю, что $5 млрд., которые Алиев предлагал Сержу Саргсяну, взял Пашинян

ВОЛГОГРАД. В Волгограде руководителю предприятия грозит уголовное наказание за травмы девочки

КРАСНОДАР. Депутаты ЗСК расширили категории получателей мер соцподдержки

КЧР. В Карачаево-Черкесии завершается капитальный ремонт сразу нескольких средних школ