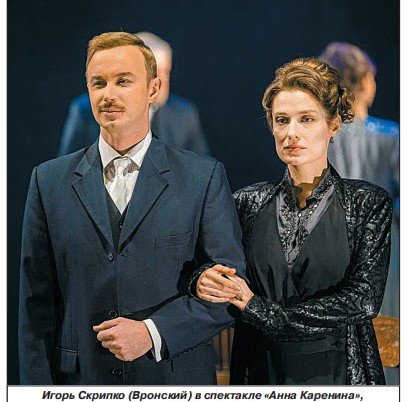

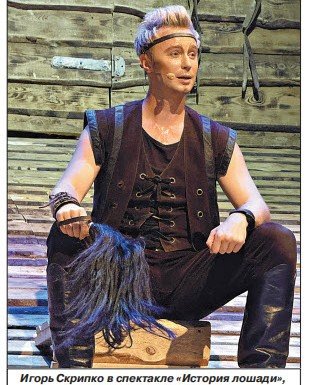

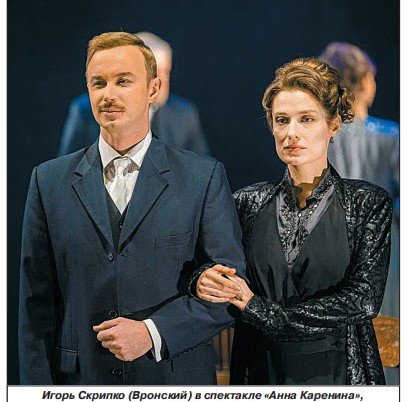

Московский государственный театр «У Никитских ворот» был основан в 1983 году режиссером и драматургом Марком Розовским, который, впрочем, и по сей день является бессменным руководителем театра. Сегодня на сцене театра идут многочисленные спектакли, впечатляющие и удивляющие своей режиссурой, постановкой, игрой актеров и остротой сюжета. Множество из них имеют большую сценическую историю и постоянный зрительский успех. Среди них и те постановки, в которых блестяще, профессионально, увлекательно играет Игорь Скрипко – ведущий актер театра («Анна Каренина», «История лошади», «Капитанская дочка», «По ком звонит колокол» и многие другие) и уже проявивший свой талант в роли режиссера в спектакле «Я – Майя» по оригинальной пьесе Марка Розовского, посвященной величайшей русской балерине Майе Плисецкой.

Учитывая его любовь к армянской культуре, истории и традициям, журналист «Ноева Ковчега» встретилась с Игорем Скрипко в перерыве репетиции и задала несколько вопросов…

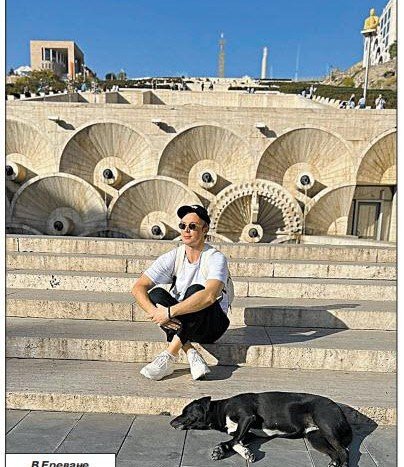

– Игорь, недавно Вы вернулись из Армении. Расскажите, пожалуйста, что побудило Вас отправиться туда: дела или туризм?– На самом деле в Ереване я был раз пять – но выходил на час в город, и всё. А тут я подумал, что надо все-таки взять пересадку большую, хотя бы на целый день. В идеале, конечно, с ночевкой остаться, но, сами понимаете, времени все-таки мало, хочется все успеть. Поэтому я просто взял пересадку на целый день, ведь с этим городом у меня связан не только транзит, но и люди. В самый первый раз я побывал в Ереване, когда фильм «Марта» Александры Жуковой, где я снимался, участвовал в конкурсе короткометражного кино на фестивале Yerevan International Short Film Festival, и наш фильм даже какой-то приз взял. И почему-то я особенно полюбил и люблю Ереван – наверное, потому, что он сохранил свою многовековую историю. Потом я познакомился и подружился с профессиональными и талантливыми кинематографистами и в первую очередь с прекрасными людьми в Москве, на кинофестивале «Евразия». Благодаря Сергею Новожилову мы познакомились с Армине Авдалян. Мы как-то так тепло проводили время – спокойно, гармонично, – что я подумал, что нужно найти какой-то повод приехать: ведь из-за графика очень трудно бывает вырваться даже в такие близкие места, как Ереван. И повод нашелся – в этот раз приехал в Ереван, меня встретила Армине, уже мой давний друг, мы замечательно провели время в городе, она показала мне красивейшие локации. Была дикая жара, конечно, но Ереван для меня не просто место, где можно погулять, но и место, с которым меня связывают приятные воспоминания, поэтому жара не мешала. Я еще почему очень люблю Армению – мы все-таки очень близки. Я родом из Сызрани, и у нас там очень много армян живет. Кстати, это удивительно – притом что город стоит на Волге, там есть и татары, и армяне… И у меня были одноклассники-армяне, до сих пор у нас с ними прекрасные отношения, в институте были друзья-армяне, они и сейчас есть. И когда меня пытаются спровоцировать на что-то, я всегда отвечаю, что мне нечего плохого сказать. Может быть, и хотелось бы – да нечего. Как бы ни пытались нас поссорить – есть такие неприятные люди, которые пытаются это сделать, – слава Богу, не получится. Искусство объединяет страны, нации.

– Знаете, я довольно много путешествую и, куда бы ни приезжал, обязательно стараюсь посетить храм, музей, ресторан, театр и, по-хорошему, ночной клуб. Потому что это самые основные места, по которым можно понять, как живет молодежь, какой уровень культуры, как живет интеллигенция вообще – то, что близко мне, что связано с искусством, – и, конечно, кухня. С кухней вопросов нет. Когда бы я ни приезжал в Ереван и заходил в какую-нибудь забегаловку – везде вкусно. Это передается через все: кухню, традиции. Я приезжаю в гости к своим друзьям – это всегда застолья. Ведь не обязательно же было накрывать роскошные столы, правда? Могли просто пойти в ресторан, светски посидеть. Но она, Армине, говорит: «Нет, Игорь-джан, ты в Армении!» Конечно, это тоже отражает культурный код нации человека. Ты приезжаешь, а тебя встречают друзья и ожидает огромный, красиво сервированный стол с вкуснейшей едой, абрикосовой водкой, вином, баклажанами, мясом… Еще названия блюд эти сложные, в жизни не повторю: аджапсандал, например, долма – и все так вкусно! И старый этот Ереванчик – я его так называю, потому что там такие малоэтажные домики, улочки… И эта светская улица, прогулочная, где ресторанная зона, где много молодежи. Кстати, очень молодежный город: очень много молодежи, и все какие-то современные, тусовые, приятные.

– Что успели посмотреть в этот раз?– Понимаете, когда встречаешься с друзьями, больше хочется общения. Мы много где были – прошли по улице с фонтанами, я на ней раньше не был. Там вокруг новые жилые комплексы, спуск на эскалаторах… Храмы, архитектура, молодежь… Как сегодня меняется Ереван! В очередной раз сходили на Каскад. В первый раз получилось как-то галопом по Европам, а тут мы прошлись, пофотографировали. Естественно, мы прошлись по центру. Хотели зайти в Музей современного искусства, но что-то не получилось, не помню, почему. Ну и конечно, неизгладимое впечатление производит Музей Параджанова. Причем я был там в предыдущий раз – была короткая пересадка, но я специально выехал из аэропорта только ради музея. Был дикий ливень, я, весь мокрый, выбежал из такси, зашел в музей – и всё, поехал обратно в аэропорт. Музей Параджанова, кстати, – это уникальное для меня место с точки зрения культурного воздействия. Личность Параджанова, трагедия его жизненная, как он смог сохранить свет в себе на этом тяжелом, тернистом пути в советское время – это, конечно, удивительно. В этот раз обнаружилась очень интересная локация в самом центре Еревана – мечеть. Удивительно – в древней христианской стране. Она так интересно оформлена: рядом садик, под сводами коридорчики. Очень интересно.

– Давайте поговорим о Вашем творческом пути. Расскажите, пожалуйста, как Вы пришли на сцену уникального театра под руководством гениального Марка Розовского?

– На самом деле я предполагал, что попаду в этот театр, уже за год. Я учился в ГИТИСе, и дочь Марка Розовского – Александра Розовская – была выпускницей Алексея Владимировича Бородина, моего мастера, но курсом старше. Она и ее однокурсники нас набирали. Она мне позвонила и сказала: «Папа ищет Ромео. Иди познакомься». Поющий герой. Я пришел, кабинет был у него еще на старой сцене – уже 14 лет назад. Он говорит: «Я ищу Ромео». Я отвечаю, что вот ситуация такая, в институте играю Меркуцио, будет странно, наверное, если вдруг начну у него в театре играть Ромео, так что, наверное, лучше потом. Он предложил мне сначала закончить институт, сказал, что, я ему нравлюсь, он меня посмотрит. Проходит год. И он сдержал свое слово. Наш курс устроил показ – и он меня взял. У меня было прослушивание в «Современник» на 2-й тур – вроде как меня хотела взять Волчек. И сам Бородин Алексей Владимирович в РАМТ хотел – я уже в РАМТе работал по контракту. И Марк Григорьевич пришел в кабинет к Алексею Владимировичу и сказал: «Отдайте мне этого артиста. У меня он состоится». Все-таки в РАМТе другая эстетика. Как поющий артист я бы там не раскрылся точно, там просто негде это сделать. Марк Григорьевич меня забрал оттуда, и наш путь с ним был очень разный, но я могу сказать, что несколько раз мне предлагали пойти в какое-то, может быть, более продвинутое, более оплачиваемое и престижное место, но я всегда говорил, что Розовского никогда не брошу, пока нам с ним суждено быть вместе на этой земле. Как минимум просто потому, что этот человек в меня поверил. И то, что я сейчас имею, имею, на мой скромный взгляд, благодаря ему. Потому что вовремя когда-то подаренная возможность реализоваться открывает перед тобой эти двери. Многие мои коллеги, однокурсники не имеют такой возможности. Играют какие-то мелочи, и их никто не замечает. То есть надо обязательно помнить, откуда ты пришел и кто тебе подал руку вовремя. Розовский – очень сложный человек, как любой гений. Но он абсолютно удивителен в своей интуиции на артистов и материал. Он чувствует талант и, мне кажется, даже судьбу артиста.

– А как часто общаетесь с Марком Григорьевичем, скажем так, по душам?

– Сейчас мы из-за моей занятости нечасто видимся, а в том сезоне он меня, бывало, вызывал, хотя не было никаких предпосылок для этого, мы ничего не обсуждали, не было каких-то моих глупых поступков. Он вызывал и говорил: «Мне кажется, я чувствую, что ты сейчас живешь не так». Он, как отец, со мной разговаривал. «Ты должен сейчас подумать о своем масштабировании вглубь. Ты уже не мальчик. Ты – взрослый артист, ты – режиссер, тебе нужно подумать о других ролях». Он просто философ, который в нужную секунду тебя ловит, смотрит тебе в глаза и говорит. У меня с ним не просто отношения «худрук – артист». Это прямо семейные отношения. Я со своим родным отцом, к сожалению, не имею возможности так поговорить. Потому что мы, во-первых, живем далеко друг от друга, а во-вторых, он меня так уже не знает. Потому что я уехал из семьи в 2008 году, и видимся мы два раза в год. Ну поговорим мы о чем-то по телефону. Но вот такой духовной работы у нас нет друг с другом, это естественно. А Розовский для меня просто как отец, и поэтому этот театр для меня – не просто какое-то место работы. Это место, где я стал собой и продолжаю реализовываться, продолжаю открывать для себя какие-то новые вершины. Пару лет назад я подумывал о том, чтобы уходить – мне казалось, что я пробил потолок, уже свой собственный. Я сыграл большое количество хороших ролей. У меня здесь хорошие отношения с руководством.

– Люблю ваш театр, по возможности стараюсь ходить на новые постановки и премьеры. Из любимых – «Концерт Высоцкого в НИИ», «Капитанская дочка», «История лошади», «По ком звонит колокол», «Я – Майя» и другие, но было бы интересно узнать, какие роли Вы сыграли в театре и какая для Вас особенно значима?– Если говорить про роли – это Джордан в «По ком звонит колокол», Вронский в «Анне Карениной», Шерлок Холмс, д’Артаньян в «Три мушкетера», Гринев в «Капитанской дочке», Астров в Дяде Ване», Гумберт в «Лолите»… У меня какой-то невероятно разнокалиберный набор ролей: и мальчишек лирических, и мужиков с тяжелой судьбой я сыграл, и какие-то неординарные мюзиклы. За тогда еще 11 лет работы я правда сыграл очень много. С точки зрения именно этого места. Я понял, что у меня нет какой-то большой популярности. Мне хотелось масштабироваться. Я понимал, что мне нужно из стен выходить. И видимо, Розовский это почувствовал, поэтому и предложил мне поставить спектакль как режиссеру. И тогда я понял: это, конечно, другой разговор, другой путь.

– И именно Розовский, увидев, что Вы пробили потолок, предложил Вам выступить в качестве режиссера в постановке «Я – Майя»?– Да. «Я – Майя» – это первая моя такая работа. Почему именно она? Потому что Марк Григорьевич предложил. Он понимает, что надо что-то делать, вызывает меня к себе и говорит: «Слушай, я в этом сезоне запланировал это, это и вот это. Я всё, наверное, сам, может, успею, может, не успею, но хотел бы тебя посмотреть в новом качестве». Просто он же знает, что я преподавал актерское мастерство в Институте кино в Москве. Я, как окончил институт, и детям преподавал, и подростков готовил – подрабатывал, а потом меня пригласили в Институт кино, я там несколько лет преподавал. И Марк Григорьевич знает, что у меня есть опыт. Но я никогда ничего не ставил в профессиональном театре. У меня нет образования режиссерского. Я говорю: «Марк Григорьевич, ну как?» Он говорит: «У меня тоже нет образования режиссерского. Давай, дерзай».

– Я была на премьере, это же сложный спектакль – «страсти по балету» в двух частях. Как Вам удалось передать всю эту балетную атмосферу?– Пьеса изначально называлась «Цветы и веники». Это история про то, как поклонники Лепешинской приносили Плисецкой завернутые в бумагу обычные веники, и наоборот. Пьеса написана Марком Розовским и посвящена Майе Плисецкой. Такая история – да, современная, но, естественно, там есть вкрапления из дневников Майи Михайловны, хотя и Марк Григорьевич в принципе много знает про балет. И вот он предложил эту пьесу мне. Для меня это было настоящим вызовом, который я принял с радостью и волнением, хотя мне пьеса совершенно не понравилась и я не знал, как ему об этом сказать, но понимал, что от такого предложения не отказываются. Это ведь моя первая работа, а я еще буду выбирать?

Тема спектакля была мне близка – артисты, театр, поклонники, – ведь это мир искусства, к которому я принадлежу. Но балет – это нечто иное, тем более что я был в нем только зрителем. Поэтому мне пришлось многое изучить и прочитать… Наступил день, когда мы должны были уже собрать артистов, и я прихожу в кабинет к Розовскому за полчаса, а я в этом спектакле тоже был распределен на роль балетмейстера Павлика. Он спрашивает: «Ну что?» И я сижу и думаю: «Господи, Боже мой… В какую я себя сейчас загоняю кабалу? Что я сейчас делаю?» – и отвечаю: «Да!» Потому что люблю авантюры, здоровый авантюризм мне нравится. Я люблю ввязаться в какую-нибудь историю и потом из нее выбираться победителем. Хотя за неделю до кажется, что все обречено на провал. Но все равно я каким-то образом из всего выкарабкиваюсь. Так же было и с «Майей». Розовский объявляет меня режиссером, все артисты в шоке. Ведь как это так? Это же наш коллега, еще вчера мы с ним играли, а теперь – он наш режиссер?

И вот как-то так все понеслось, закрутилось, завертелось. И мне вообще за эту работу не стыдно: она на всю жизнь останется самой любимой работой, потому что все это было сделано с большой любовью к искусству, к великой Майе Плисецкой, у меня даже на заставке две мои исполнительницы стоят (показывает). И я их никогда не уберу. Говорят: прошел уже год, чего ты – но нет, я отвечаю, что оставлю их навсегда, потому что они навсегда будут мои первые две главные героини. Я уже после того поставил еще один спектакль, в другом театре. Сейчас я работаю в Санкт-Петербурге над постановкой, но это же все равно другое. В феврале планирую начать в театре «У Никитских ворот» свою новую режиссерскую постановку – мюзикл «Золотой теленок».

– Есть актер, который сыграет Остапа Бендера?– Пока только я сам. Еще ищем. Опять проблема в том, что нет артистов.

– Кстати, Вы сейчас часто ездите в Санкт-Петербург. С чем это связано?– Я там играю в мюзиклах, в театре ЛДМ. Это такой современный коммерческий, полностью частный театр, который создала Ирина Афанасьева. Играю там Марко Поло и Ленского в мюзиклах. Сейчас она открывает новую площадку по типу кабаре. Это будет вечернее шоу, называется «Аббатство «(S) AINT», уже по мотивам «Тюльпанной лихорадки». Конечно, там очень много уже нашего, придуманного юмора, в основном вся музыка – каверы, переделанные мировые хиты. Это такая гастроистория. Вот ее мы вместе сейчас ставим. Я играю одну из главных ролей, импресарио-конферансье (смеется).

– А что с ролями в кино?– В кино у меня был какой-то хороший старт, когда я только начинал, на Украине были интересные проекты, когда мы дружили. Мне, кстати, об этом не стыдно и не страшно говорить, потому что это было другое время, и я с большим удовольствием туда летал, играл в трех сериалах, и здесь у меня были интересные работы. Но потом как-то меня так загрузил театр, что я часто, даже будучи утвержденным на роль, был вынужден отказываться. Потому что, условно говоря, есть спектакль, где я без состава. Чтобы ввести на мою роль артиста, его нужно для начала найти. К примеру, «Анна Каренина». Я – Вронский в течение 10 лет, и нет второго состава, другого артиста. С одной стороны, это хорошо, что я ни с кем роль не делю, а с другой стороны, это проблема. Та же история с ролью Гумберта, поэтому приходится отказываться от ролей в кино. Так-то деньги я могу заработать, проведя корпоратив, условно говоря (улыбается).

– И часто такое случается?– Слава Богу. Это моя такая история хлебная, потому что я достаточно много веду, и мне это очень нравится. Например, на Евразийском фестивале в Сочи я вел каждый вечер. И это для меня такая отдушина, я знаю, что с голоду не умру. Поэтому я, наверное, не так тяжело отказываюсь от кино – потому что я знаю, что деньги всегда смогу заработать. А материала такого в кино особо нет. Вот сейчас я записывал пробы для стриминговых платформ. И я понимаю, что то, что предлагают, того не стоит. Я могу легко от этого отказаться. Сериал, для платформы, какие-то деньги – но это не тот материал, который хочется сыграть. Хочется уже что-то значимое, например Ставрогина в «Бесах», – это сложный материал, и он интересен для меня. Это не просто, условно говоря, взять предлагаемые обстоятельства и сыграть. Джордан в «По ком звонит колокол» – это тоже сложный материал. Это вообще не про меня, для этого мне нужно с собой что-то сделать, изменить себя. А Ставрогина, мне кажется, мне было бы полезно сыграть. Я Гамлета хотел бы сыграть – как бы это ни звучало, может быть, банально. Это интересно. Розовский мне однажды предлагал, но этот разговор у нас как-то сошел на нет. Наверное, Гамлета я бы сыграл, потому что сейчас я к этому готов. Пять лет назад я был еще к этому не готов.

– Многие актеры на сегодняшний день ищут себя в Голливуде, например Юра Борисов, Юра Колокольников. Была ли у Вас такая идея – поехать за рубеж, может быть, предложения были? Кого бы Вы хотели сыграть в зарубежном кино?– Во-первых, я хочу сказать, что очень горжусь артистами, которые сами для себя открыли эту возможность, в первую очередь у себя в голове, и позволили себе вообще об этом помечтать – и у них получилось. Во-вторых, я считаю Юру Борисова блистательным артистом, по мне, это вообще лучший артист среди молодых. Еще, пожалуй, есть такой Даниил Воробьев – тоже потрясающий артист. Но Борисов для меня – топ. Поэтому я в первую очередь очень рад за них и горжусь ими. У меня были мысли, но я как-то очень робко к этому иду. Я не знаю, кого бы я хотел сыграть, но знаю, с кем. Я, конечно, хотел бы сыграть с Ди Каприо. Я его обожаю

(улыбается).

– В фильмах Скорсезе?– (Смеется.) А почему бы и нет. Еще бы я, конечно, хотел сыграть с Мэтью Макконахи. И конечно, я мечтаю поцеловать руку Мерил Стрип. Я видел кадры из «Дьявол носит «Прада»», у меня как раз сестра была в тот момент в Нью-Йорке. Я просто умолял, если она вдруг что-то увидит, чтобы сфотографировала для меня. К сожалению, нигде она не встретила ее. Вот, пожалуй, так. Хотя я был в Лос-Анджелесе, в Голливуде, был на студии «Юниверсал», тогда у меня не было таких мыслей. Сейчас, наверное, я поехал бы более осознанным туда.

– С чего все-таки началось Ваше увлечение творчеством – стать актером – это была мечта детства?– Я просто занимался этим с детства. Ходил в вокальную студию в Сызрани, пел, выступал на сцене. Другого варианта вообще не было, только этим я и умею заниматься, только этим горю. Моя семья не творческая, но внутренний творческий запал есть – просто традиционные застолья, конечно, все любят петь за столом, вкусно поесть. Мы выдали мою младшую сестру замуж в Сызрани, а на второй день, как бы ни противилась моя такая современная молодая сестра, к нам приехали тетушки мои с нарядами, как это положено было в деревнях. Меня нарядили невестой, сами нарядились докторами, какими-то чудовищами, и вот мы там куролесили, по огородам прыгали и бегали. Просто никто этим не занимается профессионально. Так что у меня совершенно прекрасная, очень простая русско-украинская по корням, российская по жизни деревенская семья.

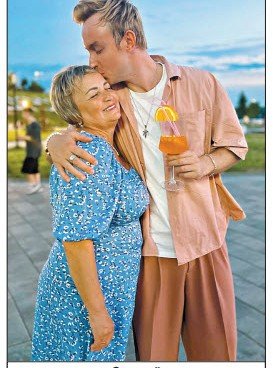

– Кто в семье для Вас большой друг, идейный собеседник, духовный наставник?[/i]

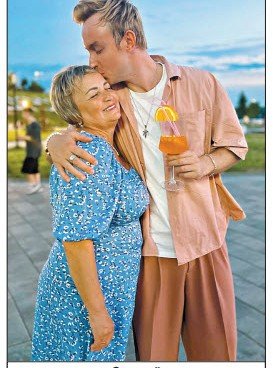

– Конечно же мама. Сын всегда ближе к маме. У нас так получилось, что сестры к папе ближе. Я всех одинаково люблю, но просто так сложилось, что с мамой мы мэтчимся (сленговое выражение, производное от английского match – «совпадение», «соответствие». – Авт.), с моей крестной тоже достаточно близки. Все мои сестры мне близки, просто с Катей, средней сестрой, которая в Бразилии живет, мы чуть ближе, потому что с Настей, самой младшей, у нас разница в возрасте 14 лет. И конечно, мы с ней чуть-чуть разные. Ну и пока еще у меня есть бабушка с дедушкой – мамины родители. Бабушке уже 90 лет, но мы с ней стараемся дружески контактировать. Я ее поддерживаю, она меня всегда очень во всем поддерживает.

[i]– Игорь, что Вы пожелаете читателям русско-армянской газеты «Ноев Ковчег»?– Вы знаете, у вас такое название прекрасное. Объединяющее, человеколюбивое, жизнелюбивое, спасительное какое-то. И хочется верить в лучшее. Поэтому хочу пожелать веры и мира. Ведь сейчас нам всего этого очень не хватает. И самое главное, чтобы внутри, в своем доме, мы опирались все-таки не на то, что говорят и делают политики, а на внутреннее ощущение. Чтобы мы все оставались людьми в первую очередь. Войны заканчиваются, цунами проходят, солнце всходит и заходит, воды из берегов выходят, деньги заканчиваются… Все проходит в жизни. Поэтому надо как-то успеть эту жизнь прожить порядочно, честно, оставаясь человеком. Этого я и желаю.

– Спасибо за интересную беседу и удачи Вам!Беседу вела Нана Аветисова

checheninfo.ru