ЧЕЧНЯ. От Нохчмохка до Овхаран мохк: как чеченские земли хранят память о рыболовных промыслах и походах Тимура. Исторические названия Чечни развенчивают мифы: почему «Авхар» — не «Авар».

У чеченского народа богатая топонимическая традиция, в которой многие территории и населённые пункты имеют не одно, а сразу несколько названий — отражающих их историю, географию и быт. Например, под современным понятием Нохчмохк часто подразумевают горную полосу Веденского и Ножай-Юртовского районов, однако изначально этот термин охватывал междуречье Хулхула и Яссы. А земли от Хулхула до Аргуна, включая горные массивы Пешхой-Лам, Нуй-Корт и Эла-ЖIара-Корт, именовались Ичкар-Ара — откуда и пошло известное название Ичкерия. Ещё один яркий пример — село Ширча-Эвла, известное также как Ширча-Аьккха (Старая Акка), Ширча-Юрт, Юрт-Аух. В исторических документах XVI–XVII веков оно фигурирует как «Старый Окох». Такие двойные и множественные названия — не путаница, а отражение слоёв истории, миграций и культурных взаимодействий.

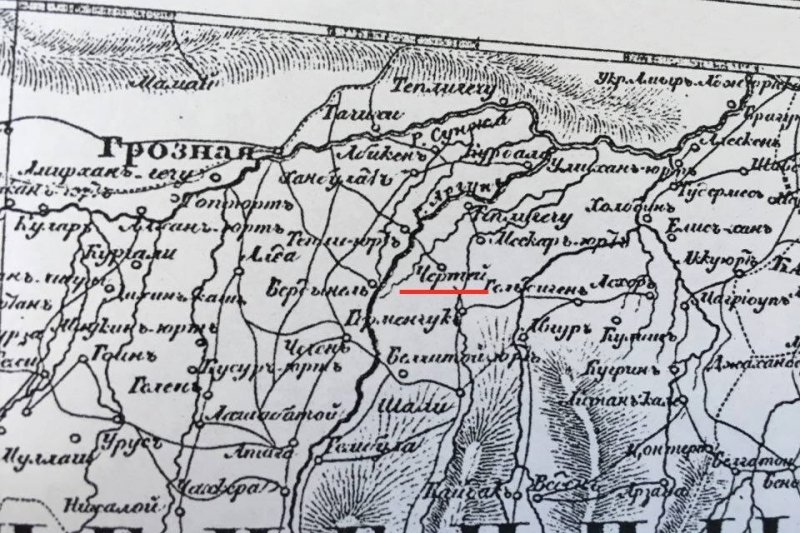

Особый интерес представляет Терско-Сулакское междуречье — малый мохк, который у чеченцев именуется по-разному. Одно из древнейших названий — Ара-Аьккха («внешняя, равнинная Акка»), зафиксированное ещё в XIII веке западноевропейским путешественником Гильомом Рубруком в форме Arcacca. Другое название — Iовха или Овха, что переводится как «край сетей» или «икряной край». Это название идеально соответствует природным реалиям: именно сюда на нерест стекались миллионы рыб, и чеченцы веками вели здесь массовый рыбный промысел. Об этом свидетельствуют не только документы и мемуары, но и фамильные предания — в тайпах Курчала, Алерой и других существовали целые роды, специализировавшиеся на рыболовстве. Даже знаменитый чеченский фразеологизм «хир хедда» географически связан с этим регионом.

В чеченском языке при сочетании с термином мохк (страна, край) название Овха приобретает форму Овхаран мохк — «Рыболовный край». Именно так эта территория упоминается в средневековой персидской хронике «Зафар-нама», посвящённой походам Тимура. При этом некоторые современные авторы из соседних регионов, стремясь интерпретировать топоним Авхар как «Авар», игнорируют как маршрут Тимура, так и географическую реальность. В тексте чётко сказано: после спуска с гор Симсима Тимур достиг подножия горы Авхар. По маршруту это может быть только хребет над Салатавией — нынешний СалатIе, а подножие — территории Пхьарчахошка и Ширча-Аккха.

Более того, в другом историческом источнике то же место называется горой Демен (или Тумен) — термином административного деления эпохи Золотой Орды и Ногайской Орды. Как сообщается в чеченской хронике «Тарих Чачан», именно ногайцы, пришедшие сюда после смерти хана Тимур-Кутлуга в XV веке, дали горе это название. Очевидно, что Демен не может быть «Аваром» — это разные народы, разные эпохи, разные языки.

Post scriptum. Попытки навязать искажённую топонимику, игнорируя маршрут, источники и лингвистику, выдают не научный интерес, а политическую ангажированность. Как справедливо замечено в тексте: такие подходы основаны на лицемерии, тенденциозности и стремлении к самовнушению. Историческая правда, подкреплённая документами, языкознанием и географией, остаётся на стороне тех, кто уважает память предков и не подменяет её идеологическими конструкциями.

checheninfo.ru